「看護研究のテーマが思いつかない...。」

「初心者でも進めやすいテーマの選び方が知りたい。」

「このテーマで発表して大丈夫か不安。」

急性期病棟で働く中堅看護師にとって、看護研究のテーマ決めは最初の大きなハードルです。毎日の業務は重症患者の対応や急変対応に追われ、「研究のことまで考える余裕がない」と感じていませんか?

それでも院内発表や学会発表に向けて、急性期ならではの看護研究テーマ例を探している人は多いはずです。

この記事では、看護研究初心者でも取り組みやすい看護研究のテーマ例や失敗しない選び方のコツを解説します。最後まで記事を読めばテーマ選びで迷わなくなり、学会や院内発表に向けた発表に自信が持てる状態を目指せます。

研究って「身近にある疑問」から始まることがほとんど。身の回りをみわたして、「アレっ!」と思うことをみつけよう。

この記事でわかること

- 急性期の看護研究テーマ例

- 中堅ナース向けの失敗しないテーマの選び方

- 看護研究の決め方のポイント

- 理学療法士が実際に相談を受けた看護研究

- 診療科別の看護研究のテーマ

みにもんの実績:理学療法士関連の学会で、6演題の発表経験あり。

うち5演題は全国学会で、症例研究から大規模な研究発表までさまざまな研究をしてきた。

「看護研究テーマの決め方」では「かんたんに作れる!看護研究テーマ決めシート」を無料で配布しています。

急性期病棟で実際にあった看護研究テーマ例【初心者向け】

急性期病棟は手術後や重症患者のケアなど、変化の激しい医療現場です。

その分、日々の看護の中には看護研究につながる疑問の種が数多くあります。ここでは、初心者でも研究に発展させやすい急性期の看護研究テーマ例を3つ紹介します。

- テーマ例1:高齢者に対する転倒・転落予防の工夫と効果

- テーマ例2:術後せん妄への看護介入の工夫

- テーマ例3:急変時の情報共有や報告の質向上

実際に使われていたテーマなので、初めて看護研究に取り組む新人ナースにもおすすめだよ。

テーマ例1:高齢者に対する転倒・転落予防の工夫と効果

弱っている患者や術後の高齢患者など、転倒リスクが高い人が入院しています。とくに、ベッドからの立ち上がりやトイレ移動のタイミングで転倒事故が起こることが多く、転倒は重大なインシデントにつながります。

「転倒・転落予防」は、多くの看護師が関心を寄せる研究テーマです。たとえば以下の切り口が考えられます。

- 転倒予防マットの有無と転倒率に違いは出るか

- 患者に対する転倒予防の声かけ頻度はどの程度効果があるか

- 夜勤帯に転倒インシデントはどのように発生しやすいか

日々の看護のなかで「なぜ転倒が起きたのか」「どんな対策が効果的なのか」といった視点で疑問を持つことが、研究テーマの第一歩になります。

テーマ例2:術後せん妄への看護介入の工夫

急性期では手術後の患者が多く、術後せん妄に悩まされることがあります。せん妄によって点滴を自己抜去したり、大声を出して暴れたりといった行動が見られます。患者自身だけでなく、ほかの入院患者にも悪い影響を及ぼします。

術後せん妄に関する看護介入の研究テーマの例は、以下のとおりです。

- 術後せん妄リスクを下げる環境調整の工夫(照明・音・訪室時間など)

- 看護師の声かけやタッチの仕方によるせん妄の発症率の違い

- 家族の面会時間とせん妄発生の関係性

» 京都大学「術後せん妄の発症状況 とそれに対する 看護ケアについての臨床的研究」(外部サイト)

せん妄の原因は、たくさんあるよ。看護師の介入仕方によって大きな差が出るから、研究対象としての価値も高い分野だよ。

テーマ例3:急変時の情報共有や報告の質向上

急性期では急変対応が日常的に求められるため、チーム内での情報共有や報告の質が対応の成否を分ける重要な要素です。

急変対応に関する看護研究では、以下のようなテーマが考えられます。

- SBAR(報告フレーム)導入前後の報告の質の違い

- 急変時における多職種間の連携状況と課題

- 看護師の報告スキル向上に向けた教育の効果

» 公益社団法人日本看護協会「就業継続が可能な看護職の働き方の提案」(外部サイト)

「報告・連絡・相談」いわゆるホウ・レン・ソウの研究は、じつはたくさんあるんだよ。

チーム医療が重要と言われてから増え続けているよ。

組織全体の連携力やチーム医療の質向上にも貢献できるテーマだよ。

失敗しないテーマ選びのコツ【中堅ナース向け】

看護研究のテーマ選びは研究の成否を左右する重要なステップです。とくに急性期病棟で働く中堅ナースは、日々の実践経験を活かしながら、臨床に役立つ看護研究テーマを選ぶことが求められます。

ここでは、患者さんのために「看護研究をやってよかった」と思えるテーマ選定のポイントを5つ紹介します。

- 今の自分にできることを基準にする

- 先行研究を“読む”のではなく“参考にする”

- 看護師長・先輩の経験に頼る(経験が客観的でない場合、研究価値あり!)

- キーワードをいれすぎない(何を伝えたいかわからなくなる)

- 研究結果が客観的なもの(数値)にする

今の自分にできることを基準にする

研究と言うと、つい難しいことを選びがちですが、重要なのは「今の自分に無理なくできるテーマかどうか」です。

急性期では業務量も多いため、時間や協力体制を無視したテーマは継続が困難になります。勤務環境や使える時間、協力してもらえるスタッフの有無を踏まえ、無理なくデータ収集できるテーマ設定を意識しましょう。

小さなテーマでも継続して取り組めば大きな成果になります。「すぐに実践で活かせる」「取り組みやすい」ことを第一に考えるのが成功の秘訣です。

先行研究を“読む”のではなく“参考にする”

「先行研究」って、自分がやろうと思っていたことを、ほかのだれかが先にやっていないかチェックすること。

もし、やってあれば、ちょっと違う切り口で見てみることが大事だよ。

テーマを決める前に、先行研究を読むのは基本です。しかし、「全部読んで理解しなくちゃ」と気負う必要はありません。目的は、自分の研究テーマの方向性を明確にすることです。

先行研究は他施設で実施されたものも多いため、急性期病棟ではどうか・自分の部署ではどう違うかという視点で参考にすると、オリジナリティのある看護研究テーマにつながります。

看護師長・先輩の経験に頼る(経験が客観的でない場合、研究価値あり!)

急性期の現場では「昔からこのやり方」と続いている看護ケアが多くあります。しかし、慣習的な方法が科学的根拠に基づいているとは限りません。

先輩や師長の経験談からヒントを得つつ、本当に効果があるのか?と疑問を持つと、研究価値のある看護研究テーマが見つかります。現場の慣習をデータで検証することは、実践に直結する研究になります。

キーワードをいれすぎない(何を伝えたいかわからなくなる)

「転倒予防と睡眠と食事と環境と患者特性の関連性」など、テーマに詰め込みすぎると焦点がぼやけてしまいます。研究の目的が伝わらず、結論もあいまいになりがちです。

看護研究テーマのキーワードは3〜4個までに絞ると、目的が明確になるよ。

テーマはシンプルなほど、初心者でも進めやすい看護研究になります。

研究結果が客観的なもの(数値)にする

看護研究として説得力を持たせるには「効果があった」「やってよかった」といった主観的な感想ではなく「転倒件数が◯件減少した」「観察されたせん妄スコアが平均△点低下した」といった数値で示すことが重要です。

観察項目は最初にしっかり決めておき、実際のデータ収集に活かせるようにしましょう。

看護研究テーマの決め方

テーマの決定は研究全体の土台をつくる大切なステップです。ここでは臨床現場で働く看護師が実際にテーマを見つけて、形にするまでの具体的な流れを紹介します。

- 日々の看護から「気づき」や「疑問」を見つける

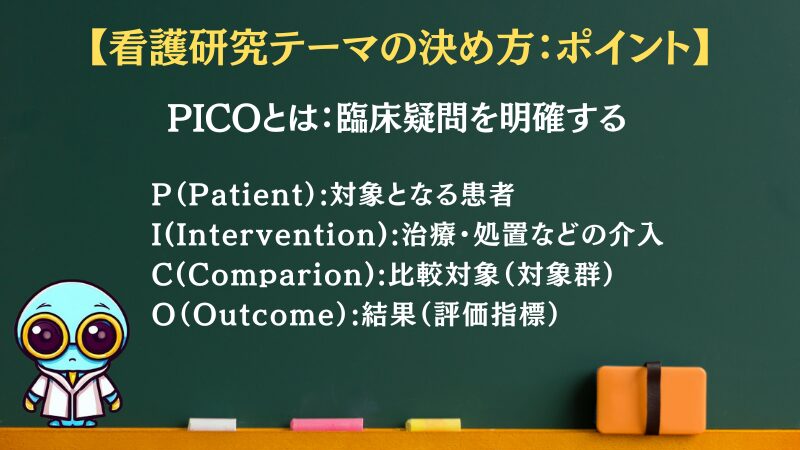

- PICOで臨床疑問を明確化する

- キーワード3つ列挙し、文献検索する

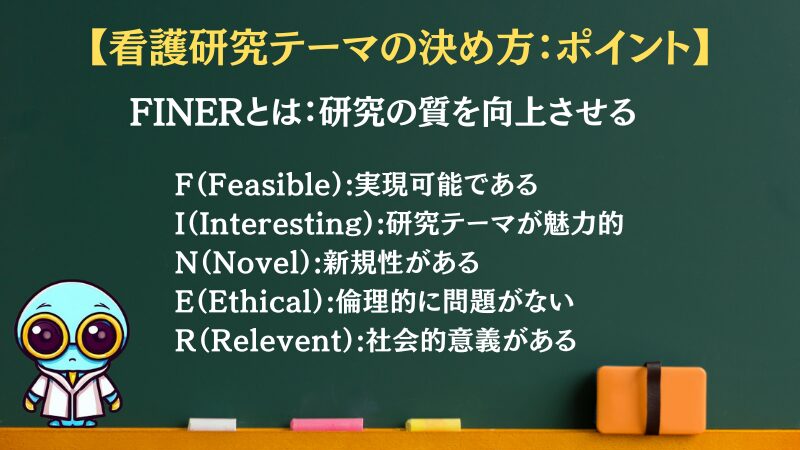

- 先行研究をもとに、FINERで研究の質を向上させる

- 看護研究テーマを複数列挙し、1つに決める

日々の看護から「気づき」や「疑問」を見つける

テーマの種は日々の何気ない看護の中にあります。

- なぜこの患者は再入院が多いのか?

- この看護ケアは本当に効果的なのか?

- 他の方法もあったのでは?

上記のような小さな疑問や違和感こそが、研究テーマの出発点です。気づいたことをメモに残しておく習慣をつけると、テーマ探しがスムーズになります。

PICOで臨床疑問を明確化する

PICOとは以下の頭文字をとった疑問の構造化手法です。

- P:対象となる患者

- I:治療・処置などの介入

- C:比較対象(対象群)

- O:結果(評価指標)

たとえば「術後患者(P)にリンパマッサージ(I)を実施することで、通常ケア(C)よりも不安レベル(O)が低下するか」という形で臨床疑問を立てられます。PICOで整理すると、文献検索や研究設計がしやすくなります。

難しく見えますが「誰に・何をして・何と比べて・どうなったか」を整理するだけなので、PICOは初心者でもすぐ使える方法です。

» 公益社団法人日本看護協会「格差の解消 エビデンスから行動へ」(外部サイト)

キーワード3つ列挙し、文献検索する

PICOで整理したあとは「患者」「介入」「効果」などのキーワードをもとに文献検索を行いましょう。1〜2語では広すぎてしまうため、以下のように関連性の高いキーワードを3つほど並べて検索するのが効果的です。

例)「術後不安」「リンパマッサージ」「看護」

PubMedやJ-stage、日本看護協会の論文データベースなどを活用して、先行研究の方向性や知見を把握します。

» 日本病院ライブラリー協会「PubMedとは」(外部サイト)

» J-stage(外部サイト)

» 公益社団法人日本看護協会「文献を探す 最新看護索引」(外部サイト)

先行研究をもとに、FINERで研究の質を向上させる

FINERとは研究テーマの質を判断するための5つの基準です。

- Feasible:実現可能である

- Interesting:研究テーマが魅力的である

- Novel:新規性がある

- Ethical:倫理的に問題がない

- Relevant:社会的意義がある

上記5つを満たすかどうかを確認するとテーマの方向性にブレがなくなり、研究計画も立てやすくなります。

» J-Stage「臨床研究の方法:根拠の作成と活用に向けて」(外部サイト)

看護研究テーマを複数列挙し、1つに決める

最後は候補テーマを2~3個挙げたうえで、最終的に1つに絞り込みます。テーマ選定の判断基準は以下のとおりです。

- 現場での実施可能性

- データ収集のしやすさ

- 患者、家族の協力が得られるか

- 結果の活用可能性

無理に絞りすぎず、実際に取り組みやすいものから選ぶことが、研究成功の第一歩です。

研究テーマがまとまらない人は、質問に答えるだけで形になる以下のテンプレートを使うと一気に整理できます。

» 【無料配布】かんたんに作れる!看護研究テーマのテンプレート

スプレッドシートを開いたら「コピーを作成」で保存して使いましょう。

ステップに沿って進めるだけで、かんたんに看護研究テーマが作れるよ。

看護研究を初めてやる、超初心者向けに作成してるんだ。

【実例】理学療法士が相談を受けた2つの看護研究

実際の現場では、理学療法士(PT)と看護師が連携して看護研究を進めることも少なくありません。ここでは、理学療法士である私が相談を受けた以下2つの看護研究の実例を紹介します。

- テーマ:腰痛圧迫骨折患者が臥床期間で筋力低下を予防する看護師の取り組み(病棟リハビリ)

- テーマ:早期退院に向けた人工股関節置換術術後のクリティカルパスの見直し

上記は、いずれも急性期病棟で働く看護師が「臨床の疑問」をベースに設定したテーマで、実践に直結する内容です。

テーマ:腰痛圧迫骨折患者が臥床期間で筋力低下を予防する看護師の取り組み(病棟リハビリ)

研究の背景

高齢患者の腰椎圧迫骨折は急性期病棟で頻繁に見られる疾患の一つです。治療として安静臥床が求められますが、長期間の臥床は下肢筋力の低下を招き、ADL(日常生活動作)の自立に大きな影響を及ぼします。

研究の問い

「臥床中の圧迫骨折患者に対し、看護師が行うベッドサイドの筋力トレーニングを中心としたリハビリは、筋力低下の予防に効果があるか?」

取り組み内容

この研究では、理学療法士が関与する本格的なリハビリ介入とは別に、看護師が病棟内でできるレベルの軽めの運動(足関節の自動運動や深呼吸・筋収縮促進、手足・体幹の協調性)を積極的に取り入れました。

研究結果の例

- 筋力低下の程度(MMT)において介入群と非介入群に有意な差が出た

- トイレ動作獲得時期、退院時の歩行能力において、コントロール群より有意な差があった

ポイント

理学療法士と連携して、看護師主導でもできる運動を「意図的に・計画的に」導入することで、患者の回復支援につながる臨床的意義の高い研究です。

テーマ:早期退院に向けた人工股関節置換術術後のクリティカルパスの見直し

研究の背景

人工股関節置換術(THA)は整形外科領域において代表的な手術の一つです。術後経過は比較的良好な一方、早期退院を促すためには、標準化されたケア(クリティカルパス)の質が非常に重要です。クリティカルパスは、定期的な見直しが効果的と言われています。

研究の問い

「現在のクリティカルパスは、患者の術後回復と早期退院に本当に適しているのか?」

取り組み内容

研究では以下の点を見直しました。

- 術後の離床スケジュール

- 疼痛管理のタイミング

- 食事・排泄・歩行の評価項目の再確認

- PT・OT・MSWとの連携体制の可視化

研究結果の例

- 新しいパス導入後、平均退院日数が◯日短縮

- 退院時ADLや歩行時のNRS(痛みの主観的評価)においても改善傾向

ポイント

この研究では「退院の早さ」だけでなく「患者満足度」と「安全性」を両立させることを目指し、他職種との連携もテーマに含めています。

クリティカルパスの見直しという視点は、今後も多くの分野で応用可能です。

【診療科別】看護研究テーマ一覧

看護研究のテーマに悩んでいる人に向けて、診療科別に具体的な研究テーマを一覧で紹介します。内科・外科・整形外科など、それぞれの診療科で実際に挙がりやすい看護研究テーマとキーワードを以下に整理しました。

| 診療科 | テーマ | キーワード |

|---|---|---|

| 内科 | インスリン自己注射の習得におけるマンツーマン指導とグループ指導の比較 | インスリン自己注射、マンツーマン指導、グループ指導 |

| 視覚障害を伴う糖尿病患者におけるインスリン自己注射支援の工夫とその効果 | 視覚障害、糖尿病、インスリン自己注射 | |

| 外科 | 外科がん終末期患者が求めるケアとその満足度に関する質的研究 | がん終末期、ケア、満足度 |

| 外科がん患者の終末期における疼痛緩和ケアと看護師間の評価の不一致性 | がん終末期、疼痛緩和ケア、評価 | |

| 整形外科 | 人工股関節全置換術後、患者に対する術後1日目からの多職種介入強化による早期退院への影響 | 人工股関節全置換、他職種介入、早期退院 |

| 人工股関節全置換術後、患者への看護師による病棟リハビリ導入における転倒リスクとその対策 | 人工股関節全置換、病棟リハビリ、転倒リスク | |

| 産婦人科 | 帝王切開術後の疼痛緩和に向けた看護介入の工夫と満足度の関連 | 帝王切開術後、疼痛緩和、満足度 |

| 初産婦における授乳開始への不安と看護師の支援方法に関する質的研究 | 初産婦、授乳支援、方法 | |

| 心臓外科 | 心臓外科病棟における、リハビリスタッフとの早期離床チーム導入の効果と課題 | リハビリスタッフ、早期離床、チーム |

| CABG術後における看護師主導のベッドサイド離床と廃用症候群の予防 | CABG、離床、廃用症候群 | |

| 呼吸器内・外科 | 気管切開患者への口腔ケアの実践と肺炎予防との関連性 | 気管切開、口腔ケア、肺炎予防 |

| 高齢肺炎患者の服薬アドヒアランスを高める看護師の支援の工夫 | 肺炎、服薬、アドヒアランス、支援 | |

| 皮膚科 | 褥瘡ケアに関するeラーニング教育が看護師の褥瘡処置に与える影響 | 褥瘡、eラーニング、処置 |

| 「創閉鎖不全」の創傷ドレッシング材の適正使用に関する看護師教育の効果 | 創閉鎖不全、ドレッシング材、看護師教育 |

診療科ごとの疾患の特徴があり、調査対象を患者自身や家族、看護課題などに意識すれば、より実践的で意義のある研究テーマが見つかりやすくなります。

たとえば内科では慢性疾患に対する急性憎悪のセルフケア支援、外科では術後の回復支援や終末期ケアに関するテーマが多く挙がる傾向があります。

急性期病棟や専門領域でのテーマ選定のヒントを得たい人は、ぜひ参考にしてね。

【まとめ】「現場に活かせる」急性期の看護研究テーマを見つけよう!

急性期病棟のように変化の激しい現場では、観察力や対応力が常に求められます。だからこそ看護師一人ひとりの判断や行動が、患者の予後を左右する重要な要素になります。

今回紹介した看護研究テーマ例やテーマ決定のコツを参考にすれば、特別な経験がなくても、臨床に直結する研究に取り組むことは十分可能です。難しい統計処理や高度な研究手法が使えなくても問題ありません。

「現場で明日から活かせるエビデンスを生み出す」という視点を持つこと自体が、すでに価値ある研究の第一歩です。

さらに看護研究は、自分自身の看護観や経験を整理できる貴重な機会でもあります。発表や学会を通して、他施設の看護師と知見を共有できれば同じ課題の解決につながり、結果としてケアの質向上にも結びついていきます。

自信がなくても大丈夫。

大切なのは完璧を目指すことではなく、小さな行動を積み重ねること。その一歩が、看護の現場を確実に前へ進めていきます。

現場の「ちょっとした疑問」を見逃さず、自分らしい研究テーマを見つけてみよう。

研究計画を立てたり文献を調べたりと、一歩ずつ形にしていこう。

研究で自信がついたら、キャリアアップ転職するのがおすすめ。

男性向けに書いてあるけど、女性にもあてはまるよ。

いまより、年収がアップする可能性が高いよ。以下の記事を参考にしてね。

>>【キャリアアップ】男性看護師の年収アップ戦略|転職で専門性を手に入れる